HISTORIQUE

L'église Saint-Barthélemy de Meilhan, a probablement été érigée à la fin du XIIIe siècle, car le testament d'un certain Gensac Lambert, rédigé en 1287, fait état d'un legs de dix sous destiné à sa construction. Cette église primitive est connue - mais sans doute dans un état déjà modifié à plusieurs reprises - par le procès-verbal de la visite de Mgr Lannéluc en juin 1841, qui décrit un édifice à nef unique (mais avec un projet de construction de deux bas-côtés) et par la lithographie publiée en 1842 dans la Guyenne historique et monumentale de Ducourneau, qui montre en effet une nef unique flanquée de chapelles latérales - l'une au sud dédiée à la Vierge, deux au nord sous l'invocation des saints antipesteux Fabien et Sébastien et de saint Jean-Baptiste - et précédé d'un clocher-mur à pignon triangulaire qu'empâte un porche à pans coupés.

En 1844-1847, l'architecte saint-séverin Michel Destenave prolonge la nef vers l'ouest, transforme la chapelle latérale sud en un véritable bas-côté et érige enfin un grand clocher-tour (1848-1851). Quelques années plus tard, en février 1857, l'architecte diocésain Jules Sibien (qui avait sévèrement critiqué les faiblesses techniques du projet Destenave en 1844) soumet les plans d'une reconstruction complète, amendés et complétés en novembre 1859 par l'architecte départemental Alexandre Ozanne, projet qui ne sera que très partiellement réalisé : le collatéral nord semble construit à cette occasion. Deux autres projets de reconstruction à neuf, présentés respectivement en 1870 par le même Ozanne et en 1892 par l'agent voyer de Tartas, Paul André Labadie, restent aussi lettre morte. Labadie se contente en 1893-1894 d'exhausser les murs des bas-côtés, de couvrir les trois vaisseaux d'une toiture unique à deux versants et d'agrandir et régulariser les fenêtres, travaux mineurs exécutés par l'entrepreneur Étienne dit Arnaudin Desmoliès. Ne subsistent de l'église médiévale, après cette dernière campagne, que quelques éléments des murs du chevet, dont, côté nord, une petite baie à tête trilobée du XIVe siècle qui sera détruite à son tour lors des remaniements du XXe siècle.

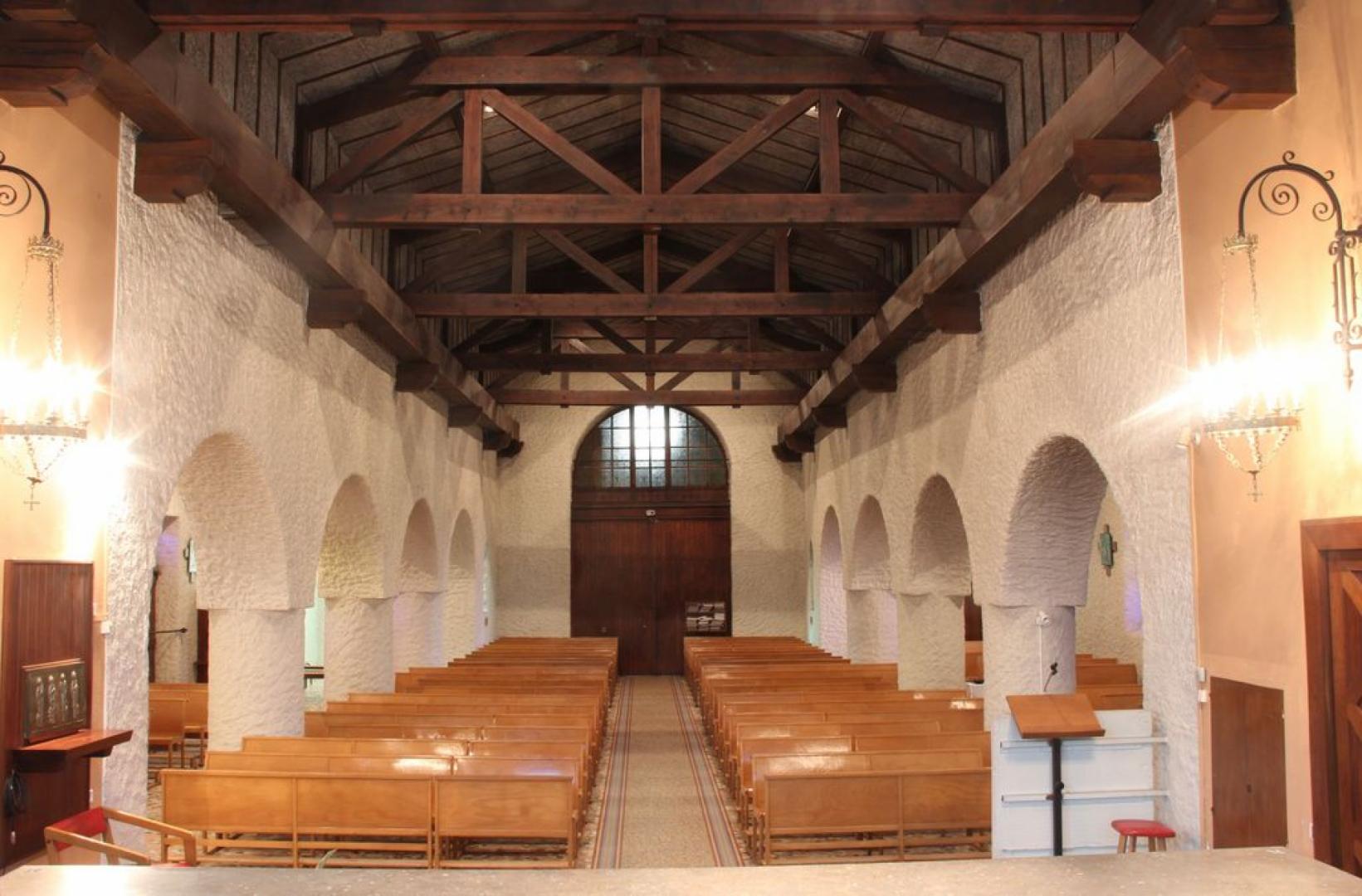

Entre 1959 et 1962, en effet, une vaste campagne de rénovation intérieure est menée à l'initiative du curé Lucien Eugène Dulucq (1909), conseillé par l'abbé Jean Cabanot (1929-2021), historien de l'art roman natif de Meilhan. Ces importants travaux, qui modifient en profondeur l'aspect de l'édifice, sont exécutés sur les plans de l'architecte montois Jean Latappy (1912-1992), tandis que le verrier et sculpteur albigeois Raymond Clercq-Roques (1927-1977) renouvelle entièrement le décor intérieur. Les murs de la nef et du chœur sont dépouillés de leurs pilastres, corniches et autres modénatures, et entièrement crépis ; le plafond à doucines en plâtre est supprimé afin de laisser la charpente apparente (refaite). Enfin, Clercq-Roques installe dans le chœur une vaste verrière-écran qui nécessite l'agrandissement des trois fenêtres existantes et le percement de deux nouvelles fenêtres, afin de procurer à ce "mur de lumière" l'éclairage nécessaire. Ces divers aménagements ont fait de l'église de Meilhan l'un des édifices religieux landais où la réflexion sur le renouveau liturgique a été la plus approfondie.

Description

L'édifice, orienté, est entièrement bâti en moellon enduit et couvert de tuiles creuses mécaniques à l'exception du clocher, couvert d'ardoises. Les trois vaisseaux de cinq travées communiquent par des grandes arcades en plein cintre sur piles rondes. Les collatéraux sont couverts de plafonds en plâtre à doucines. Le vaisseau central, à la charpente apparente, est prolongé à l'ouest par un chœur semi-circulaire percé de cinq hautes fenêtres destinées à éclairer la grande verrière ("mur de lumière") qui règne à l'intérieur de l'hémicycle. A l'ouest, un clocher-porche hors-œuvre de plan carré, ouvert au nord par une porte en plein cintre à laquelle on accède par un escalier droit, est couvert d'un toit à l'impériale couronné d'une flèche carrée. Des contreforts talutés raidissent le mur gouttereau sud.